五年来,江苏海洋大学在学校党委的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,以全面提升人才培养质量为核心,深化“向海”转型,强化改革赋能,扎实推进博士学位授予单位创建,稳步提升人才培养质量,培养了大批担当民族复兴大任的时代新人。

落实立德树人根本任务,提升思政育人质量和水平

完善思想政治工作体系。成立江苏海洋大学思想政治工作领导小组,全面加强对学校思想政治工作的领导。研究制定《江苏海洋大学关于全面提升思想政治工作质量的实施方案》,明确提升思想政治工作质量责任清单,构建更加完善的思想政治工作体系。深化“三全育人”综合改革,制定课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人等十大育人实施方案,全面实施全员、全过程、全方位育人,构建“三全育人”的育人体系,形成部门联动、全员发力的的协同联动育人效应。

加大思政课教学改革力度。制定《江苏海洋大学深化新时代思想政治理论课教学改革创新实施方案》,开齐开足思政课必修课,有效提升思政课的亲和力和实效性。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述研究进教材、进课堂、进头脑。在思想政治理论课中增设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程。设置思想政治课专项经费,从课程体系、教学模式、教学评价等方面,加强思想政治理论课的教育改革力度。

我校世界海洋日主题思政课

切实加强课程思政建设。探索构建制度、培训、方法、内容、保障“五个强化”为一体的课程思政建设体系,推动课程思政与思政课程同频共振、同向同行。学校党委把课程思政列入党委重点工作,构建“院党委直接领导+党支部+教师全员参与”的组织领导体系,制定《关于全面推进课程思政建设的意见》等一系列制度文件。组织开展线上线下课程思政专题辅导和培训,成立宣讲团,进行集中培训和宣讲,提升教师课程思政素养。采用集中研学、集中备课、教学观摩等多种形式,常态化集中和分散相结合,提高教师的课程思政能力和水平。结合海洋大学学科优势,打造具有蓝色育人元素的“课程思政”体系。

我校举办“新时代 新青年 新征程”五四青年节音乐思政课

截止2022年底,学校所有课程已通过课程思政规范化建设要求并通过验收。评选校级课程思政示范课程21门、示范专业5个、教学名师5名、示范教学团队4个、教学研究示范中心3个。《安全心理学》课程获评江苏省首批课程思政示范课。获全国高校本科化工类专业优秀课程思政案例一等奖1项、三等奖3项。

深化教育教学改革,培养复合应用型人才

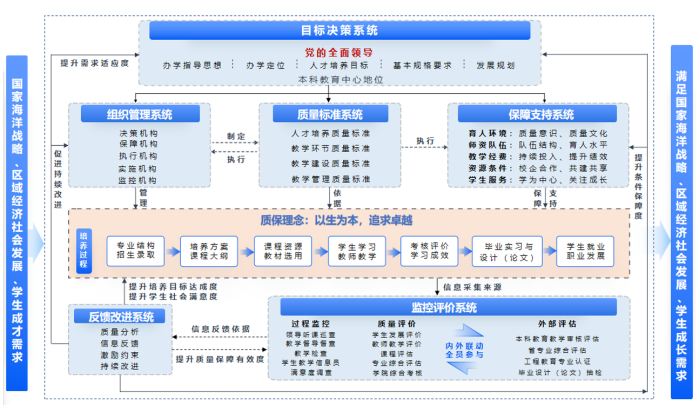

重构培养方案,完善质量保障体系。学校坚持以服务海洋强国战略、“一带一路”建设和区域海洋经济发展为己任,依据办学定位,进一步明确在落实五育并举的育人基础上,着力培养具有海洋意识、创新精神、家国情怀的复合应用型人才。制定《关于进一步加强本科教育的若干意见》,2020年启动培养方案重构工作,将“学生中心、产出导向、持续改进”理念融入教育教学全过程,培养方案做到“三个贯穿”,即将课程思政、通识教育、创新创业教育贯穿其中。制定《江苏海洋大学本科教育教学质量保障体系建设实施意见》,按照“以生为本、追求卓越”的质保理念,系统构建了“6S7D”本科教育教学质量保障体系,实施人才培养全过程质量监控与管理,强化育人运行机制和质量保障机制建设,有效汇聚全员育人合力。

“6S7D”本科教育教学质量保障体系运行图

推进课堂革命,提升教学效果。理清培养目标与课程目标、考核方式之间的内在关系,以学生学习成果为导向,优化教学设计,鼓励教师将科研成果、应用案例融入教学,提升教学成效。设立课堂教学改革专项课题,发挥项目带动作用,引导教师积极采用多样化教学方法,拓展教学环境,促进教学从以“教”重心向以“学”为重心转变。基于虚拟现实(VR)教学中心、智慧教室等,为师生提供交互式、体验式、沉浸式学习环境。依托“江苏海洋大学课程在线”“中国大学MOOC”“雨课堂”“智慧树”等教学平台,加强网络在线课程建设和虚拟仿真实验项目建设,持续引进校外优质课程资源。以一流课程建设为牵引,深化基于“互联网+”的教学模式改革,打造智慧课堂。

共建成国家级一流课程6门,其中:线上线下混合式一流课程5门、线下一流课程1门。获批省级一流本科课程27门,其中:线上一流课程8门,线下一流课程4门,线上线下混合式一流课程7门,省级虚拟仿真实验教学一流课程8门。

注重应用能力,强化实践教学。依据行业企业人才需求,按照“巩固基础-逐步提高-创新突破”的要求,构建知识、能力、素质相协调的应用型课程体系。实践教学不仅包括通识教育实践、单独设置的实验课、课内实验、课程设计、专业实习、毕业实习与设计(论文)等,还包括融入第二课堂的“劳动教育”和“素质拓展”学分课。依托创新创业学院,实施“领航计划”,跨学科组建“智能制造”实验班,探索基于多学科交叉融合的应用型创新人才培养模式。通过实施个性化培养、单班化教学、全过程导学、多元化交流培养,打通学科交叉融合培养的新路径。组建创新创业“求实班”,开展创新创业专题培训、培育学科竞赛团队,提升学生综合素质和解决实际问题的能力。整合校内外资源,打通教学科研资源,构建全过程、开放性的“三四三”实践教学体系,着力培养学生自主实践创新能力。

完善保障体系,提高研究生培养质量。研究生招生规模和培养质量持续提升,生源质量大幅提升,就业质量持续提升。科教产教融合育人成效明显,建设省级研究生工作站49个,获评省级优秀研究生工作站1个。不断完善培养质量保障体系,在历年省硕士学位论文抽检中全部合格,连续两年在省高校研究生教育工作综合评价中获得A等次。近年来研究生科研和实践创新成果数量显著增长,2022年全年研究生发表高水平论文较2021年增加39%,获得授权专利较2021年增加106%,获省级以上学科竞赛奖励较2021年增加100%。研究生在国家级竞赛中取得突破,获中国研究生数学建模竞赛全国一等奖、晋级“挑战杯”国家级赛事等。

完善人才培养模式,提高学生创新创业能力

提升专业建设和办学水平。出台《江苏海洋大学一流本科专业建设管理办法》,构建国家级-省级-校级一流专业体系,充分发挥一流专业示范作用,带动所有专业建设水平提升。出台《江苏海洋大学本科一流课程建设管理办法》,瞄准“两性一度”标准,构建“国家—省—校”三级课程建设体系。以培育高水平教学成果奖为目标,充分发挥教改项目的示范、引领和辐射作用,不断推动教育教学改革取得新突破。目前获批11个国家级一流专业建设点,17个省级一流专业建设点。获批省级产教融合型品牌专业6个,省级“卓工计划2.0专业”2个。7个专业通过教育部工程教育认证。获批国家级教学成果奖一等奖1项,二等奖5项,省级教学成果奖6项。

我校师生在全国高校商业精英挑战赛全球总决赛中荣获金质奖

构建产教融合育人机制。出台《江苏海洋大学产业学院管理办法》,依托优势学科专业优势,组建13家产业学院,其中“生物医药产业学院”成功入选省级重点产业学院,“新型电子封装材料产业学院”入选工信部专精特新产业学院。获批省级产教融合一流课程5门。围绕人才培养质量一个中心,协同学校、地方政府、企业三方资源,开展多维协同人才培养模式的探索与实践。“多维协同培养海洋技术创新人才的探索与实践”“四平台五联合协同培养医药产业应用型人才的研究与实践”等获省级优秀教学成果奖;联合申报的“五化协同 三培三立 一体双联:测绘地理信息高技能人才培养模式创新与实践”等获国家级教学成果奖。

我校承办2022年中国水产学会青年学术年会

积极探索创新创业教育模式。面向智能制造产业人才需求,整合利用校内外各类创新创业教育资源,组建实体“创新实验班”和虚拟“求实”班,积极探索创新创业教育模式。学校出台素质拓展学分认定实施办法,学生在校期间需通过参加创新创业活动、学科竞赛等获得A类学分。学校为学生参与学科竞赛等创新创业活动参加提供师资、场地、经费等支持。学校出台大学生创新创业训练计划项目实施办法,从项目组织管理、保障激励等方面进行全方位指导。每年立项的大创项目数量呈稳定上升趋势。2022年全国普通高校大学生竞赛排行榜排名提升145位,达到189位,连续两年取得历史最好成绩。

构建五育并举育人格局,促进学生全面成长与发展

加强理想信念教育。学校将大学生社会主义核心价值观教育列入年度党政重点工作,制定工作方案,组织开展社会主义核心价值观实践月、五四青年节主题教育等活动。将社会主义核心价值观有机融入专业课程教学,实现课程100%覆盖,发挥第一课堂主阵地作用。加强新生入学教育,开展新生入党启蒙和理想信念等专题教育。定期开展“党委书记与学生面对面”宁校有约”品牌特色活动,党委书记、校长与学生面对面谈理想信念、大学规划。定期开展“信仰公开课”“青春悦享荟”等品牌特色活动。获批全国“高校共青团新媒体重点工作室”。成立校级网络思想政治工作中心,建设校级网络育人名师工作室,制作爱国、诚信等主题教育微课。

我校开展爱国教育主题信仰公开课

规范管理与教育引导。加强规范化管理,制定和修订了相关管理制度,将规章制度落实到学生的日常管理中,成为学风建设有力保障。整合全校海洋文化教育力量,营造浓郁的海洋特色校园文化氛围,弘扬学海知海爱海的校园文化主旋律。学校于2021年获评“江苏海洋科普教育基地”。引导学生积极参与教师科研项目,支持学生课外科技创新和社会实践。组织学生参加国家、省级“挑战杯”创新创业比赛,2021年获得省赛二等奖1项、三等奖5项,2022年获得国赛铜奖1项、省赛金奖1项、银奖1项、铜奖3项。教育引导学生到基层一线,到祖国需要的地方建功立业,2016届毕业生王海洋扎根西藏脱贫攻坚一线,获评“2020年全国大学生就业创业年度新闻人物”、2021年全国“最美基层高校毕业生”。2019届毕业生陈建发远赴“万里西陲第一乡”新疆乌恰县吉根乡担任扶贫专干,获评“2022年江苏省大学生就业创业年度人物”。

构建五育并举育人格局。学校坚持立德树人根本任务,把握新时代人才培养的新要求,坚持“五育”并举,大力推进通识教育2.0版建设,加强体育、美育、劳动教育及海洋知识教育等通识教育改革。开设公共艺术类课程,涵盖美学、音乐等选修课程。《插画入门》获批省高校美育精品课程,《审美与日常》获批省高校美育大讲堂优课。深化体育俱乐部制改革,面向全校学生开设龙舟、皮划艇、帆船帆板、游泳等水上特色运动俱乐部项目,实施课内外一体化教学,培养学生养成良好的体育运动习惯。系统构建劳动教育“1+N+X”开放式课程体系,不断夯实“工程训练”劳动教育主要依托课程,丰富N门劳动教育通识选修课程,拓展X门劳动教育融入式课程,建立劳动教育实践中心,发挥“五育并举”的综合育人实效。开展形式多样的文体活动,在第六届全国大学生艺术展演中获得一等奖1项,在第六届江苏省大学生艺术展演中获得各类奖项14项;获得全国海洋知识竞赛一等奖2项,优秀组织奖1项。校皮划艇队获2021年全国大学生皮划艇锦标赛冠军。

我校举办 “激流勇进 向海而兴”东浦杯第二届水上运动会

我校举办第四届校园迷你马拉松比赛

我校高水平水上运动队学生风采